| Überarbeitet 27.10.2002 |

Keller im Passiv -Energiehaus

|

Der Keller und die Energie-Einsparverordnung

Ausreichende Nebenflächen unterscheiden ein Haus von einer Etagenwohnung.

Keller bieten preiswerte Flächen für hochwertig genutzte Nebenräume.

Arbeitszimmer, Hauswirtschaftsraum, Spielfläche für Kinder, Platz für Fitness

und Hobbys sind hier gut untergebracht. Sie benötigen eine auf Dauer wirksame

Abdichtung und eine heutigen Energiesparanforderungen angemessene Wärmedämmung.

Im August 2000 erschien die Neufassung der DIN 18195

"Bauwerksabdichtungen", im März 2001 wurde die neue

Energie-Einsparverordnung (EnEV) vom Bundeskabinett verabschiedet. Sie berücksichtigt

beim Wärmeenergienachweis vorhandene Lüftungsanlagen, vor allem mit Wärmerückgewinnung,

und die Gewinnung von Energie aus Sonneneinstrahlung. Die dafür erforderlichen

Speicher und Aggregate benötigen frostsichere Flächen, die preiswert im Keller

vorhanden sind.

Bauwerksabdichtungen

Hochwertig genutzte Keller müssen dauerhaft gegen Feuchtigkeit aus dem

Erdreich geschützt sein. Die Anforderungen an die Abdichtung richten sich nach

der Feuchtebelastung. Die im August 2000 veröffentlichte Neufassung von DIN

18195 - 4 stuft die Lastfälle der Feuchtebelastung neu ein. Sie unterscheidet

jetzt zwischen Bodenfeuchtigkeit, nichtstauendem Sickerwasser, vorübergehend

aufstauendem Sickerwasser und drückendem Wasser. Zusätzlich nimmt sie

kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen sowie kalt selbstklebende

Abdichtungsbahnen auf.

|

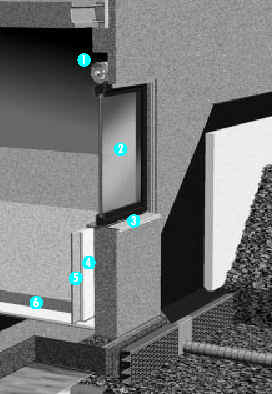

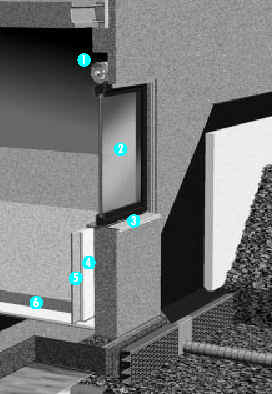

1) Rolladen

mit Wandaussparung

2)

Isolierglasfenster

3) Fensterbank

außen (Alu)

4) Wärmedämmung

mit Styropor, Steinwolle, Kork

oder ähnliche

geeignete Materialien

5) Verkleidung

z.B. Gipskartonplatten, Nut- u.

Federbretter auf Lattung mit

Hinterlüftung (Trockenausbau)

auch für Deckenunterseite geeignet

6) Estrich mit

Wärmedämmung (schwimmender

Estrich)

|

| Quelle: Josef Raab GmbH Neuwied |

|

Bodenfeuchtigkeit u. nichtstauendes

Sickerwasser

Dieser Lastfall ist anzunehmen, wenn das Baugelände bis zu ausreichender

Tiefe unter der Fundamentsohle und auch das Verfüllmaterial der Arbeitsräume

aus nichtbindigen Böden (Sand, Kies, Splitt) besteht (Abb. 1a). Feuchtigkeit

versickert ohne Aufstau. Um Schichten- u. Hangwasser sicher abzuführen, ist bei

bindigem Boden eine Dränage nach DIN 4095 erforderlich (Abb. 1b). Deren

Funktionsfähigkeit muss auf Dauer sichergestellt sein. Diese Regelung ist neu,

denn in der alten Fassung der Norm wurde einer Dränage nicht zugestanden,

langfristig diesen Lastfall zu gewährleisten.

Drückendes Wasser

Ohne funktionierende Dränage ist bei Hang- oder

Schichtenwasser von zeitweilig aufstauenden Sickerwasser auszugehen (Abb. 2a).

Randbedingung sind

- Gründungstiefen bis 3,0 m unter Geländeoberkante

- Unterkante Kellersohle mindestens 0,3 m über dem langfristig beobachteten

Grundwasserstand.

Steht das Gebäude dauernd im Grundwasser, bestimmt der

Lastfall "von außen drückendes Wasser" das Abdichtungssystem (Abb.

2b). Unabhängig von Gründungstiefe, Eintauch- und Bodenart, gilt er nicht nur

bei Grundwasser, sondern auch bei Schichtenwasser und stauendem Sickerwasser.

Abdichtungssysteme

Für die Abdichtung gemauerter Keller im Wohnungsbau sind

kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtungen, kalt selbstklebende

Bitumenbahnen und verschiedene Varianten von heiß verklebten Bitumenbahnen üblich.

Bei drückendem Wasser sind Abdichtungen mit heiß verklebten Bitumenbahnen

("schwarze Wanne") eine Alternative zur "weißen Wanne" aus

wasserundurchlässigem Beton.

Da DIN 18195 jetzt alle Abdichtungssysteme regelt, endet die Rechtsunsicherheit,

ob in DIN 18195 nicht geregelte Produkte den anerkannten Regeln der Technik

entsprechen. Bauunternehmer können damit unbedenklich kunststoffmodifizierte

Bitumen-Dickbeschichtungen einsetzen.

Kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtungen

Bitumen Dickbeschichtungen sind für die Lastfälle Bodenfeuchtigkeit (bei

bindigen Böden mit Dränage) und zeitweilig anstauendes Sickerwasser zulässig.

Der Auftrag (Abb. 3) erfolgt durch Spachteln oder Spritzen. Um eine gleichmäßige

Schichtdicke zu gewährleisten, ist das Material ist in zwei Arbeitsgängen

aufzutragen. Die Trockenschichtdicke muss im Lastfall Bodenfeuchtigkeit 3 mm,

bei zeitweilig anstauendem Sickerwasser 4 mm betragen. Bei zeitweilig

anstauendem Sickerwasser ist auf die erste Lage ein Gewebe einzuarbeiten.

Da Bitumendickbeschichtungen unter Druck kriechen, sind Fehlstellen im

Untergrund (Ausbrüche, offene Fugen) vor dem Auftrag der Abdichtung zu schließen.

Bitumen ist als Putzgrund ungeeignet. Deshalb wird empfohlen, statt eines

Bitumenauftrags im Spritzwasserbereich eine flexible Dichtungsschlämme

aufzutragen.

Kaltverklebende Bitumen Kautschukbahnen

Diese Dichtungsbahnen eignen sich für den Lastfall "Bodenfeuchte"

. Ein kaltflüssiger Voranstrich dient als Untergrundvorbereitung. Die rückseitige

Trägerfolie ist bei Aufbringen der Bahn schrittweise abzuziehen. Überlappungen

sind mit einer Gummirolle sorgfältig nach zu arbeiten. Am oberen Rand ist die

Bahn mit einer Kappleiste oder Putzabschlussschiene mechanisch zu sichern.

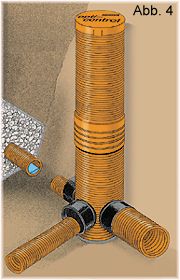

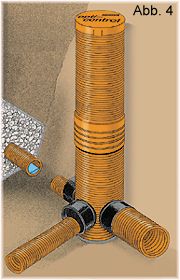

Drainage

Die Neufassung von DIN 18195 wertet die Dränage auf. Bei

bindigem Boden darf jetzt vom Lastfall Bodenfeuchtigkeit ausgegangen werden,

wenn

- eine Dränung nach DIN 4095 vorhanden ist, und

- deren Funktionsfähigkeit auf Dauer gegeben ist.

Die Flächendränage an der Wand und die Ringdränage (Abb. 4)

am Fundament sind in entsprechender Qualität auszuführen. Dazu gehören auch

|

|

- funktionsfähige Vorflut sicherstellen

- Kontrollschächte vorsehen

- jährlich die Funktionsfähigkeit der Dränung kontrollieren

|

Für Flächendränagen eignen sich Dränplatten aus bituminös verklebten

Polystyrolkugeln oder Dränmatten aus Kunststoff-Noppenbahnen. Wegen ihrer

einfachen und kostengünstigen Verlegung bestehen Ringdränagen heute vor allem

aus perforierten PVC-Rohren. Die hydraulische Bemessung einer Dränung erfordert

die Kenntnis der Bodenverhältnisse und der anfallenden Wassermenge. DIN 4095

gibt für den Regelfall Richtwerte an. Bei abweichenden Grenzwerten ist eine

genaue Berechnung unabdingbar. Für sie steht heute PC-Software zur Verfügung.

|

Einflußgröße / Bauteil

|

Richtwert

|

|

Gelände

|

eben bis leicht geneigt

|

|

Durchlässigkeit des Bodens

|

schwach durchlässig

|

|

Einbautiefe

|

bis 3 Meter

|

|

Gebäudehöhe

|

bis 15 Meter

|

|

Länge der Dränleitung zwischen Hoch- und Tiefpunkt

|

bis 60 Meter

|

|

Dränleitung

|

Nennweite größer DN 100; Gefälle Größer 0,5 %

|

|

Kontrollschacht

|

Nennweite größer DN 100

|

|

Spülschacht

|

Nennweite DN 300

|

|

Übergabeschacht

|

Nennweite DN 1000

|

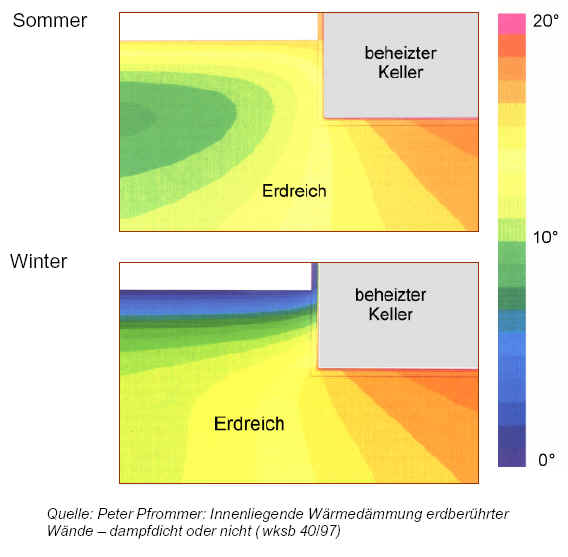

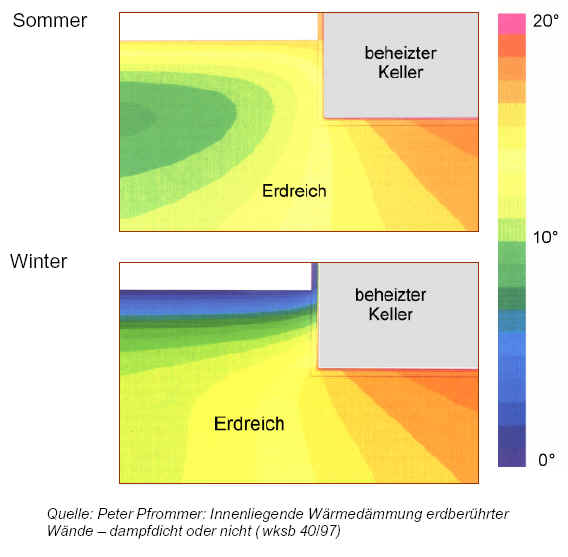

Wärme- und Tauwasserschutz

Beheizte Keller unterliegen der Wärmeschutz- bzw. in Zukunft der

Energieeinsparverordnung. Der Nachweis des baulichen Wärmeschutzes nach dem

Energiebilanzverfahren schreibt zwar keinen k-Wert (in Zukunft U-Wert) für

Kellerwände vor. Er sollte dennoch nicht zu niedrig sein, weil warme Wände und

Decken vor Tauwasserniederschlag schützen. Da im Sommer die Wärmezufuhr in die

Kellerräume (Heizung abgestellt oder nur auf Warmwasserbetrieb) und die Wärmeabgabe

moderner Heizungen sehr gering ist, sollte die Wärmedämmung von Kellersohle

und -wänden nicht ungünstiger als 0,5 W/m²K sein. Um Tauwasserniederschlag

auf den Oberflächen vorzubeugen, ist auch bei unbeheizten Kellern ein Mindestwärmeschutz

zu empfehlen.

Tauwasserbildung auf

Bauteiloberflächen

Sinkt die Temperatur auf der Wand- oder Deckenoberfläche unter einen

kritischen, von der relativen Luftfeuchtigkeit abhängigen Wert, erreicht der

Wasserdampf in der Luft seinen Taupunkt. Er kann sich als Tauwasser auf den

kalten Oberflächen niederschlagen. Geschieht dies häufiger, bildet sich

Schimmel. Die Entwurfsfassung von DIN 4108 - 2 von Juni 1999 geht sogar davon

aus, daß Schimmel nicht erst bei häufigem Erreichen des Taupunktes, sondern

bereits bei häufigem Erreichen einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80 %

auftritt. Die Gefahr von Schimmel ist beim Keller eher im Sommer als während

der Heizperiode zu sehen.

Die rechnerische Beurteilung ist im Regelfall des Tauwasserausfalles ist sehr

aufwendig, weil die Randbedingungen nach DIN 4108 (Glaser-Verfahren) anzupassen

sind:

- durch Dämmwirkung des Erdreichs herrschen andere Temperaturdifferenzen

- die Temperaturdifferenzen verändern sich mit der Wandhöhe

- es gelten andere Zeiten für die Kondensations- und Austrocknungsperiode.

- Wasserdampfdiffusion erfolgt nur nach innen

Bei wohnraumähnlicher Nutzung mit entsprechend geringer

Feuchtebelastung und Raumtemperaturen sind nach der Wärmeschutzverordnung bzw.

Energieeinsparverordnung ausreichend wärmegedämmte Kellerwände nicht

tauwassergefährdet. Ist mit hohem Feuchteanfall im Keller zu rechnen, sind

jedoch genauere Untersuchungen notwendig.

Wärmebrücken

Besondere Beachtung finden in der Energieeinsparverordnung die Wärmebrücken.

Untersuchungen zeigen, dass Wärmebrücken bei hoch gedämmten Konstruktionen

einen Anteil von bis zu 20 % der Transmissionswärmeverluste haben können.

Setzt man diese grob mit 45 % der Gesamtenergieverluste an, verlieren Wärmebrücken

bis zu 9 % des Gesamtenergiebedarfes. Ein Anteil, der bei dem

Genauigkeitsanspruch des Nachweises nicht zu vernachlässigen ist. Die

Energieeinsparverordnung sieht drei Wege zur Erfassung von Wärmebrücken vor:

- pauschaler Zuschlag eines Wärmebrückenkoeffizienten DUWB = 0,1 W/m²K

auf alle Außenbauteile.

- Ausführung der Details entsprechend Beiblatt 2 zur DIN 4108. Sie gelten

als "wärmebrückenarm". Bei Beachtung dieser Empfehlungen darf

der Zuschlag auf den Wärmebrückenkoeffizienten DUWB halbiert werden.

- Berücksichtigung des tatsächlichen Wertes als längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient

Y. Dieser Wert ist zu berechnen oder aus Wärmebrückenkatalogen zu

entnehmen.

An Wärmebrücken treten nicht nur erhöhte Wärmeverluste

auf, sondern es sinken auch die innenseitigen Oberflächentemperaturen.

Unterschreiten sie die Taupunkttemperatur, kommt es zum Tauwasserausfall.

Besonders kritische Stellen sind im Untergeschoss

- Kellerecken

- Übergang Wand/Sohle

- Laibungen Kellerfenster

- Auflager Kellerdecke

Tauwasserbildung auf

Bauteiloberflächen

Sinkt die Temperatur auf der Wand- oder Deckenoberfläche unter einen

kritischen, von der relativen Luftfeuchtigkeit abhängigen Wert, erreicht der

Wasserdampf in der Luft seinen Taupunkt. Er kann sich als Tauwasser auf den

kalten Oberflächen niederschlagen. Geschieht dies häufiger, bildet sich

Schimmel. Die Entwurfsfassung von DIN 4108 - 2 von Juni 1999 geht sogar davon

aus, daß Schimmel nicht erst bei häufigem Erreichen des Taupunktes, sondern

bereits bei häufigem Erreichen einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80 %

auftritt. Die Gefahr von Schimmel ist beim Keller eher im Sommer als während

der Heizperiode zu sehen.

Die rechnerische Beurteilung ist im Regelfall des Tauwasserausfalles ist sehr

aufwendig, weil die Randbedingungen nach DIN 4108 (Glaser-Verfahren) anzupassen

sind:

- durch Dämmwirkung des Erdreichs herrschen andere Temperaturdifferenzen

- die Temperaturdifferenzen verändern sich mit der Wandhöhe

- es gelten andere Zeiten für die Kondensations- und Austrocknungsperiode.

- Wasserdampfdiffusion erfolgt nur nach innen

Bei wohnraumähnlicher Nutzung mit entsprechend geringer

Feuchtebelastung und Raumtemperaturen sind nach der Wärmeschutzverordnung bzw.

Energieeinsparverordnung ausreichend wärmegedämmte Kellerwände nicht

tauwassergefährdet. Ist mit hohem Feuchteanfall im Keller zu rechnen, sind

jedoch genauere Untersuchungen notwendig.

Wärmebrücken sind mehrdimensionale physikalische Probleme.

Ihre Auswirkung können nur mit Computern analysiert werden. Für die Praxis

enthalten Beiblatt 2 zur DIN 4108 oder Wärmebrückenatlanten Beispiele wärmebrückenarmer

Konstruktionen.

Wärmeschutz entsprechend der Energieeinsparverordnung wird

sowohl mit gemauerten Kellerwänden aus wärmedämmenden Steinen (Abb. 8) als

auch mit Betonwänden oder gemauerten Wänden aus Steinen hoher Rohdichte bei

Verwendung einer Perimeterdämmung (Abb. 9). Zusätzlich ist natürlich auch der

Kellerboden zu dämmen. Die Dämmung des Kellerbodens kann auf der Kellersohle

unter dem Estrich oder unter der Bodenplatte erfolgen. Im Hinblick auf

Minimierung der Wärmebrücken ist die Verwendung einer lastabtragenden Wärmedämmung

ideal, die auch unter den Fundamenten angeordnet werden darf (Abb. 10).

Bei Dämmung auf der Bodenplatte werden an den Dämmstoff

keine besonderen Anforderungen gestellt. Da Dämmstoff außerhalb der Abdichtung

ungeschützt der Feuchtigkeit und dem Erdruck ausgesetzt ist, benötigt er eine

bauaufsichtliche Zulassung als Nachweis der langfristigen Brauchbarkeit. Dies

gilt auch für lastabtragende Wärmedämmung.

Die empfohlene Dämmstoffdicke beträgt, beim Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit

von (lR = 0,04 W/mK) 80 mm bis 120 mm. Geeignete Produkte sind z. B.

- Polystryrol-Extruderschaumplatten nach DIN 18164-1, Typ WD und WS. Sie

sind im Grundwasser bis 3,5 m Tauchtiefe und bis zu einer Dicke von 120 mm

zulässig.

- Polystyrol-Partikelschaum nach DIN 18164-1, Typ WS, Mindestrohdichte 30

kg/m³. Bei ständig oder lang anhaltendem drückenden Wasser ist

Polystyrol-Partikelschaum ungeeignet.

Einbau der Perimeterdämmung

Bindiger Füllboden kann mit den Wärmedämmplatten verkleben. Beim Setzen

entstehen Verschiebungskräfte, die die punktweise Montageverklebung der Dämmplatten

an der Abdichtungsschicht nicht aufnehmen kann. Es besteht die Gefahr, dass die

Abdichtung von der Wand abgerissen wird. Dämmplatten sind daher auf dem

Streifenfundament kraftschlüssig abzusetzen, vollflächig zu verkleben oder mit

einer Trennlage vom Füllboden zu trennen. Die o.g. Dämmstoffe benötigen

keinen Schutz gegenüber der Baugrubenverfüllung. Im Grundwasser sind Dämmplatten

immer vollflächig zu verkleben, damit hinterlaufendes Wasser den Wärmeschutz

nicht verschlechtern kann.

Quellen: Initiative Pro Keller

Thermogrund auf

Schwedisch

www.bauweise.net