DIN 18 160 Teil 1 „Abgasanlagen – Planung

und Ausführung“

Die DIN 18160 Teil 1 regelt erstmalig die

Verwendung von Bauprodukten für Abgasanlagen, die nach den entsprechenden

Europäischen Normen hergestellt werden. Verwendungsregeln für weitere

Bauprodukte für Abgasanlagen, für die es noch keine Europäischen Normen

gibt und die deshalb noch bestehenden nationalen Bauvorschriften und

nationalen Normen entsprechen, werden in dieser Norm ebenfalls festgelegt. Der

Begriff „Restnorm" trifft somit auf diese Ausgabe nicht mehr zu,

sondern man kann sie als so genannte nationale Ausführungsnorm bezeichnen.

Der Kreis, der NABau-Arbeitsausschuss 11.39.00 "Abgasanlagen", in

dem die Norm „Abgasanlage - Planung und Ausführung" erstellt wurde,

setzt sich aus Vertretern der Schornsteinindustrie, Interessenverbänden, Prüfstellen,

Deutschen Institut für Bautechnik, Behörden, DIN und zum guten Schluß aus

dem Schornsteinfegerhandwerk zusammen. Nach etwa 7 - jähriger

Bearbeitungszeit wurde die Norm mit Datum Dezember 2001 aufgelegt. Sie bietet

uns eine wichtige Grundlage für unsere tägliche Arbeit. Für die Abnahmetätigkeiten

aber auch für die Feuerstättenschau werden hier die relevanten

baurechtlichen Vorgaben für Abgasanlagen dargestellt.

Die Begriffe und Inhalte sind an das neue

Baurecht (Neufassungen der Bauordnungen und der Feuerungsverordnungen der

Bundesländer aufgrund der Europäischen Rechtslage) angepasst. Begriffe und

Definitionen in Europäischen Normen sowie in älteren nationalen Normen und

bauaufsichtlichen Dokumenten können deshalb von denen in der Norm

festgelegten Begriffen und Definitionen im Einzelfall abweichen. Diese Norm präzisiert

die Verwendung der Produkte im Sinne des neuen Baurechts. Zur leichteren

Identifikation und zur Erkennung der Verwendbarkeit der mit den Produkten

errichteten Bauwerke ist ein umfassendes Klassifizierungssystem angegeben.

Ferner werden die baulichen Ausführungsbestimmungen für Luft-/Abgassysteme

(LAS) und Abgasleitungen und deren Nutzung geregelt.

Die Bauordnungen und die dazugehörigen

Feuerungsverordnungen der Bundesländer können hinsichtlich der Abgasanlagen

einzelne, regional bedingte, unterschiedliche Festlegungen aufweisen. Die Norm

bezieht sich deshalb auf die Musterbauordnung und Muster-Feuerungsverordnung.

Für Abgasanlagen von Feuerstätten, die mit festen, flüssigen oder gasförmigen

Brennstoffen betrieben werden, sowie z. B. für die Abführung von Abgasen von

Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken und ortsfesten Verbrennungsmotoren kann

diese Norm angewandt werden. Die DIN 18 160 Teil 2 Verbindungsstucke vom Mai

1989 tritt außer Kraft, weil jetzt in dieser neuen Norm die gesamte

Abgasanlage behandelt wird und Verbindungsstucke ein Teil von Abgasanlagen

gelten. Weiter wird die Verwendung von Bauprodukten für Abgasanlagen

geregelt. Abweichungen von den Ausführungen sind jederzeit möglich, sofern

eine gleichwertige Erfüllung der Anforderungen vorliegt.

Wichtige Inhalte zur Norm werden

hier im Nachgang beschrieben

Die DIN 18 160 Teil 1 wird 2002 als Ergänzungslieferung

zum Beuth „DIN-Normenordner für das Schornsteinfegerhandwerk" vom ZDS

ausgeliefert. Wer diesen Sammelordner für die wichtigsten Normen für das

Schornsteinfegerhandwerk bestellen mochte, kann dies beim DS-Verlag oder in

Bayern beim BS-Verlag tun.

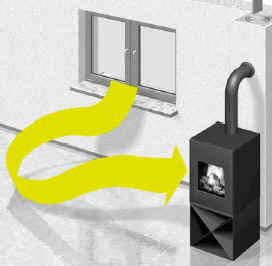

Möglichkeiten der Abgasführung

Durch die Änderungen im Baurecht (Bauordnung

und Feuerungsverordnung der Länder) haben sich auch die bauaufsichtlichten

Schutzziele und die Begriffsdefinitionen geändert. Dabei geht man davon aus,

dass bei bestimmungsgemäßem Betrieb von Öl- und Gasfeuerungsanlagen kein Russbrand

mehr entsteht. Hiermit genügt es auch, dass die Abgasanlagen nur noch von

Feuerstätten ausgehenden Abgastemperaturen widerstehen. So hat man

bauaufsichtlicht eine klare Unterscheidung geschaffen. In diesem Falle handelt

es sich um Abgasleitungen. Im Gegensatz dazu spricht man von Schornsteinen,

wenn Feuerstätten für feste Brennstoffe angeschlossen sind und das

Abgassystem russbrandbeständig ausgebildet wurde. Im Punkt 3.

Begriffsbestimmung werden die zur Bearbeitung der Norm notwendigen Begriffe

aufgeführt, hier werden nur die wichtigsten:

Abgasanlage

aus Bauprodukten hergestellte bauliche Anlage,

wie Schornstein, Verbindungsstuck, Abgasleitung oder Luft-Abgas-System für

die Ableitung von Abgasen von Feuerstätten; zu den Abgasanlagen zählen auch

Anlagen zur Abführung von Verbrennungsgasen ortsfester Verbrennungsmotoren.

Schornstein

Abgasanlage, die rußbrandbeständig ist.

Abgasleitung

Abgasanlage, die nicht rußbrandbeständig

sein muss.

Schacht für Abgasleitungen

die Abgasleitung umschließende bauliche

Anlage.

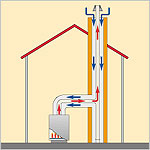

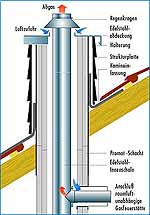

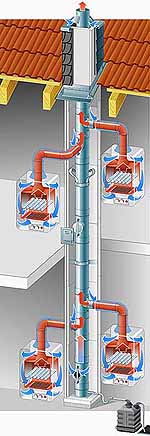

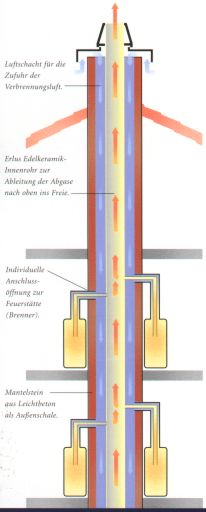

Luft-Abgas-System

Abgasanlage mit nebeneinander oder ineinander

angeordnetem Schacht. Das Luft-Abgas-System führt der Feuerstätte

Verbrennungsluft über den Luftschacht aus dem Bereich der Mündung der

Abgasanlage zu und die Abgase über den Abgasschacht übers Dach ins Freie ab.

Senkrechter Teil der Abgasanlage

vom Baugrund oder von einem Unterbau ins Freie

führender Teil einer Abgasanlage. Diese Begriffsbestimmung musste aufgenommen

werden, weil sich die Abgasanlage aus dem Verbindungsstück und dem

senkrechten Teil der Abgasanlage, dem Schornstein oder Abgasleitung

zusammensetzt. Ein senkrechter Teil der Abgasanlage kann unter Umständen auch

schräggeführte Abschnitte enthalten.

Sohle

unterer Abschluss des senkrechten Teils der

Abgasanlage. Bei Schornsteinen und Abgasleitungen in der Bauart eines

Schornsteins ist die Sohle weiterhin der Boden des Sammelraums für die Rückstände

u.a. von Verbrennungsrückständen. Bei Abgasleitungen, bei denen der Übergang

vom waagerechten Teil der Abgasanlage (Verbindungsstück in den senkrechten

Teil z.B. über einen 90° -Bogen erfolgt, bildet die Unterseite des Bogens

die Sohle.

Klassifizierung, Verwendung und

Kennzeichnung von Abgasanlagen

Bauprodukte für Abgasanlagen werden je nach

Anwendungsbereich nach der nachstehenden Leistungskenngrößen klassifiziert:

Temperaturklasse

Die Temperaturklasse gibt an, bis

zu welcher Abgastemperatur das Bauprodukt/die ausgeführte Anlage einsetzbar

ist.

Temperaturklasse zulässige

Abgastemp. in °C

|

|

T080

T100

T120

T140

T160

T200

T250

T300

T400

T450

T600

|

kleiner gleich 80°

kleiner gleich 100°

kleiner gleich 120°

kleiner gleich 140°

kleiner gleich 160°

kleiner gleich 200°

kleiner gleich 250°

kleiner gleich 300°

kleiner gleich 400°

kleiner gleich 450°

kleiner gleich 600°

|

Druckklasse

Die Druckklasse, früher Gasdichtheitsklasse,

gibt an, welche Leckrate das Bauprodukt bei dem angegebenen Prüfdruck

aufweisen darf, für welche Betriebsweise das Produkt geeignet ist und wie das

Produkt verwendet werden darf.

| Klasse |

Leckrate in IxS-1xm2

|

Prüfdruck in Pa

|

Betriebsweise |

Verwendung |

|

N1

|

2,0

|

40

|

Unterdruck

|

im Gebäude / im Freien

|

|

N2

|

3,0

|

20

|

Unterdruck

|

im Gebäude / im Freien

|

|

P1

|

0,006

|

200

|

|

im Gebäude / im Freien

|

|

P2

|

0,120

|

200

|

|

|

|

H1

|

0,006

|

5000

|

|

im Gebäude / im Freien

|

|

H2

|

0,120

|

5000

|

|

|

Rußbrandbeständigkeitsklasse

Die Rußbrandbeständigkeitsklasse gibt an, ob

das Bauprodukt auch für eine rußbrandbeständige oder nur für eine rußbrandbeständige

Abgasanlage geeignet ist.

|

Rußbrand-klasse

|

Bauprodukte für

Montageabgasanlage |

Bauprodukte für

Systemabgasanlagen |

Abgasanlage

|

|

G

|

--

|

rußbrandbeständig

|

rußbrandbeständig

|

|

S

|

rußbrandbeständig

|

--

|

--

|

|

O

|

nicht rußbrandbeständig

|

nicht rußbrandbeständig

|

nicht rußbrandbeständig

|

Kondensatbeständigkeitsklasse

Diese Klasse gibt an, ob das Bauprodukt für

trockene (D) oder für feuchte Betriebsweise (W) geeignet ist.

Korrosionswiderstandsklasse

Die Korrosionsbeständigkeitsklasse gibt an, für

welche Brennstoffe das Bauprodukt ausreichend korrosionsbeständig ist.

|

Korrossionsbeständigkeitsklasse

|

Einsetzbar in Abgasanlagen für

folgende Brennstoffe

|

|

1

|

gasförmig

|

|

2

|

flüssig / gasförmig

|

|

3

|

fest / flüssig / gasförmig

|

Wärmedurchlasswiderstandsklasse

Die Wärmedurchlasswiderstandsklasse Tryy

besteht aus der Buchstabenkombination TR gefolgt von einer Zahl, die sich aus

dem Wärmedurchlasswiderstand eines Bauprodukts in m2 *K * W –1

multipliziert mit 100 abgerundet auf die nächste ganze Zahl ergibt.

Feuerwiderstandsklasse

Die Feuerwiderstandsklasse gibt die Zeitdauer

an, der das Bauprodukt bei Brandbeanspruchung widersteht. Bauprodukte für

Abgasanlagen werden entsprechend ihrer Feuerwiderstandsdauer in die

Feuerwiderstandsdauer L30 bzw. L90 eingestuft. Bauprodukte mit Klassifizierung

F30 bzw. F90 sind gleichwertig einzusetzen, sofern die Anschlüsse und

Verbindungen mit in die Prüfung einbezogen wurden.

|

Feuerwiederstandsklasse

|

Widerstandsdauer in Minuten

|

|

L00 bzw. F00

|

ohne Feuerwiderstandsdauer

|

|

L30 bzw. F30

|

mindestens 30

|

|

L90 bzw. F90

|

mindestens 90

|

Abstandsklasse

Die Abstandsklasse besteht aus dem Buchstaben

C gefolgt von einer Zahl, die den Abstand in mm angibt, der von den Außenflächen

der Abgasanlage zu angrenzenden Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen

mindestens einzuhalten ist. Abweichungen hiervon können gegenüber Bauteilen

aus oder mit brennbaren Baustoffen auftreten, die nur mit geringer Fläche an

die Abgasanlage angrenzen oder deren Wärmedurchlasswiderstand den Wert 2,5 *

m2 K * W –1 überschreitet.

Baustoffklasse

Die Baustoffklasse regelt die Brennbarkeit der

Baustoffe. Die Baustoffe werden nach ihrem Brandverhalten in folgende Klassen

eingeteilt:

|

Baustoffklasse

|

Benennung

|

|

|

nichtbrennbare Baustoffe a)

|

|

|

brennbare Baustoffe

schwerentflammbare Baustoffe a)

normalentflammbare Baustoffe

|

|

|

|

Kennzeichnung der Bauprodukte

Bauprodukte für Abgasanlagen müssen mit dem

CE-Zeichen oder dem Ü-Zeichen gekennzeichnet sein. Hiervon ausgenommen sind

Bauprodukte nach Liste C der Bauregelliste.

Kennzeichnung der ausgeführten

Anlage

Ausgehend von der Kennzeichnung der

verwendeten Bauprodukte und den Hinweisen in den Abschnitten 6 bis 9 ist die

Abgasanlage mindestens wie folgt zu kennzeichnen:

Abgasanlage nach DIN 18160-1 – Temperaturklasse, Druckklasse, Rußbrandbeständigkeitsklasse,

Kondensatbeständigkeitsklasse, Korrosionsbeständigkeitsklasse, Wärmedurchlasswiderstandsklasse

Feuerwiderstandsklasse und Abstandsklasse

Abgasanlagen

In der Norm kommt man zu nachfolgender

Festlegung.

Die Abgase von Feuerstätten müssen bei allen bestimmungsgemäßen

Betriebszuständen ordnungsgemäß ins Freie abgeführt werden. Dazu sind

Abgasanlagen in solcher Anzahl, Beschaffenheit und Lage herzustellen, dass die

vorgesehenen Feuerstätten in den Gebäuden ordnungsgemäß an Abgasanlagen

angeschlossen und betrieben werden können. An Abgasanlagen dürfen nur

ordnungsgemäß beschaffenen Feuerstätten angeschlossen werden, die durch

ihre Beschaffenheit oder durch ihre Ausrüstung sicherstellen, dass keine

explosionsfähigen Stoffe eingeleitet werden und keine höheren Anforderungen

auftreten können, als aufgrund der Klassifizierung der verwendeten

Bauprodukte und der Bezeichnung der Abgasanlage zulässig sind. Es muss

sichergestellt werden, dass die freie Beweglichkeit der Innenschale

mehrschaliger Abgasanlagen nicht behindert wird.

Brandschutz

Abgasanlagen sind so herzustellen, dass Feuer

und Rauch nicht in andere Geschosse oder Brandabschnitte übertragen werden können.

Die Übertragung

von Feuer und Rauch gilt als ausgeschlossen, wenn Abgasanlagen bei

Brandbeanspruchung von außen eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90

Minuten aufweisen. Wenn an die Abgasanlage nur Feuerstätten für flüssige

und/oder gasförmige Brennstoffe angeschlossen sind, genügt in Wohgebäuden

geringer Höhe eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten.

Abgasanlagen müssen durchgehend sein; sie dürfen insbesondere nicht durch

Decken unterbrochen sein. Abgasanlagen müssen so wärmegedämmt oder so

angeordnet sein, dass durchströhmendes Abgas sowie gegebenenfalls Rußbrände

im Inneren einen Brand im Gebäude nicht auslösen können. Dies gilt

als erfüllt, wenn die Anforderungen an die Bauart und die Anforderungen an

die Abstände zu Bauteilen oder mit brennbaren Baustoffen eingehalten sind.

Schornsteine müssen unmittelbar auf dem Baugrund gegründet oder auf einem

feuerbeständigen Unterbau errichtet sein; es genügt ein Unterbau aus

nichtbrennbaren Baustoffen für Schornsteine in Gebäuden geringer Höhe, für

Schornsteine, die oberhalb der obersten Geschossdecke beginnen sowie für

Schornsteine an Gebäuden

Dichtheit

Aus den äußeren Wänden von Abgasanlagen

darf Abgas nicht in Gefahr drohender Menge austreten können.

Feuchteschutz

Der konstruktive Aufbau mehrschaliger

Abgasanlagen, insbesondere der Dampfdiffusionswiderstand der einzelnen

Schichten, sowie Anordnung Art und Dicke der Wärmedämmung müssen

sicherstellen, dass es zu keiner schädigenden Feuchteansammlung in den

Baustoffen kommt. Dies gilt sinngemäß auch für den

Dampfdiffusionswiderstand zusätzlicher äußerer Beschichtungen, nicht

hinterlüfteter Ummantelungen und nicht hinterlüfteter

Verkleidung, die Abgasanlagen großflächig bedecken.

Überprüfung

Abgasanlagen müssen leicht und sicher

gereinigt bzw. auf ihren freien Querschnitt hin überprüft werden können.

Dies wird in der Regel ermöglicht durch untere und gegebenenfalls obere

Reinigungsöffnungen, deren Unterkanten jeweils in einem Bereich von 0,4 –

1,4 m über einer Standfläche liegen. Die Anforderungen an die Standflächen

sind in DIN 18 160-5 geregelt. Schächte für Abgasleitungen, die wegen des

Betriebs mit Überdruck oder wegen der notwendigen Abstände zu brennbaren

Baustoffen hinterlüftet sein müssen sowie Schächte zur Verbrennungsluftzuführung

müssen überprüft werden können.

Bei der Ermittlung der Arbeitswerte und Gebühren für die Verordnung über

Schornsteinfegerarbeiten (Kehr- und Überprüfungsordnung) wurden bisher und

werden auch künftig die Mindestanforderungen der Norm zugrunde gelegt.

Sofern sich auf Grund von Abweichungen der Arbeitsaufwand für den

Schornsteinfeger erhöht, ist es denkbar, dass dieser zusätzliche

Arbeitsaufwand zu berücksichtigen ist. Der Gebrauch einfacher Werkzeuge

widerspricht nicht der genannten Anforderungen „leicht“. Diese Werkzeuge

gehören zu der Standartausrüstung eines Schornsteinfegers.

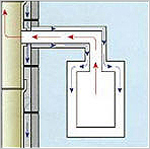

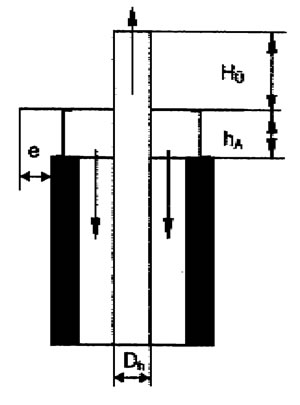

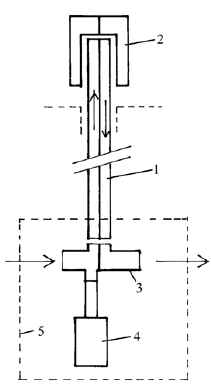

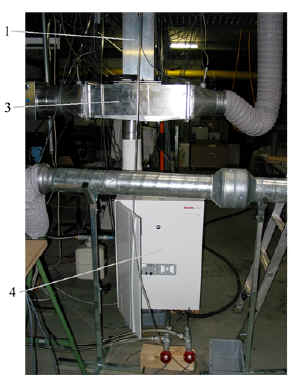

Anordnung der unteren Reinigungsöffnung

Die untere Reinigungsöffnung ist unterhalb

des untersten Feuerstättenanschlusses an der Sohle des senkrechten Teils der

Abgasanlage anzuordnen.

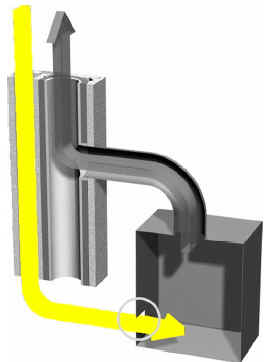

Bei Abgasleitungen darf die untere Reinigungsöffnung auch

- im senkrechten Teil der Abgasanlage direkt

oberhalb der Einführung des Verbindungsstückes oder

- seitlich im Verbindungsstück höchstens

0,3 m entfernt von der Umlenkung in den senkrechten Teil der Abgasanlage (siehe

Bild 1), oder

- - an der Stirnseite eines geraden

Verbindungsstückes höchstens 1,0 m entfernt von der Umlenkung in den

senkrechten Teil der Abgasanlage (siehe

Bild 2)

angeordnet werden.

Die genannten Abstände von 0,3 m bzw. 1,0 m werden von der dem Verbindungsstück

zugewandten Innenkante des senkrechten Teiles der Abgasleitung (abgasführendes

Teil) und der dem senkrechten Teil zugewandten Kante der Reinigungsöffnung

bzw. der Stirnfläche des geraden Verbindungsstückes gemessen.

Anordnung der oberen Reinigungsöffnung

Abgasanlagen, die nicht von der Mündung aus

gereinigt werden können, müssen eine weitere (obere) Reinigungsöffnung bis

zu 5 m unterhalb der Mündung haben.

Bei Abgasanlagen mit einem Abstand zwischen Mündung und unterer Reinigungsöffnung

von höchstens 5 m kann auf die obere Reinigungsöffnung verzichtet werden.

Schornsteine, die eine Schrägführung

- größer 15° zwischen der Achse und der

Senkrechten und

- einen seitlichen Versatz größer zweimal

dem hydraulischen Durchmesser des Schornsteines, gemessen von Achse zu

Achse aufweisen,

benötigen in einem Abstand von höchstens 1,0

m zu den Knickstellen der Reinigungsöffnungen.

Senkrechte Teile von Abgasleitungen, die eine Schrägführung größer 30°

zwischen der Achse und der Senkrechten aufweisen, benötigen in einem Abstand

von höchstens 0,3 m zu den Knickstellen der Reinigungsöffnungen

Bei größeren Schrägführungen bei

Unterdruck-Abgasanlagen bis 15° und einem entsprechenden seitlichen Veratz

lassen sich starke, feste Rußansätze

(z.B. Glanzruß), die ggf. besondere Reinigungsmaßnahmen (wie z.B.

Auskratzen, Ausschlemmen, Ausschlagen oder Ausbrennen) erfordern, nicht

mehr beseitigen oder evtl. Rußbrände nicht mehr beherrschen. Deshalb ist bei

Schornsteinen im Bereich von Knickstellen größer 15° mindestens

eine Reinigungsöffnung anzuordnen.

Ist die untere Reinigungsöffnung im

senkrechten Teil der Abgasanlage angeordnet, kann auf die obere Reinigungsöffnung

auch verzichtet werden,

wenn

- an die Abgasanlage nur Feuerstätten für

gasförmige Brennstoffe in derselben Nutzungseinheit (z.B. Wohneinheit,

Gewerbeeinheit) angeschlossen sind, und

- der hydraulische Durchmesser des

senkrechten Teils der Abgasanlage höchstens 0,20 m beträgt, und

- der senkrechte Teil der Abgasanlage höchstens

einmal bis zu 30 ° schräggeführt (gezogen) ist, und

- die untere Reinigungsöffnung nicht mehr

als 15 m von der Mündung entfernt ist.

Ist die untere Reinigungsöffnung im

Verbindungsstück angeordnet, kann auf die obere Reinigungsöffnung auch

verzichtet werden, wenn

- an die Abgasanlage nur Feuerstätten für

gasförmige Brennstoffe in derselben Nutzungseinheit (z.B. Wohneinheit,

Gewerbeeinheit) angeschlossen sind, und

- der hydraulische Durchmesser des

senkrechten Teils der Abgasanlage höchstens 0,15 m beträgt, und

- der senkrechte Teil der Abgasanlage höchstens

einmal bis zu 30° schräggeführt (gezogen) ist, und

- die untere Reinigungsöffnung nicht mehr

als 15 m von der Mündung entfernt ist, und

- die Umlenkung in den senk-rechten Teil

durch einen Bogen mit einem Biegeradius gleich oder größer dem

Durchmesser des senkrechten Teils der Abgasanlage erfolgt und

- bei seitlicher Anordnung der Reinigungsöffnung

im Verbindungsstück diese höchstens 0,3 m vom senkrechten Teil entfernt

ist oder

- bei Anordnung der Reinigungsöffnung an der

Stirnseite eines geraden Verbindungsstücks diese höchstens 1,0 m von der

Umlenkung in den senkrechten Teil entfernt ist.

Reinigungsöffnungen in

Verbindungsstücken

In Verbindungsstücken ist mindestens eine

Reinigungsöffnung erforderlich. Reinigungsöffnungen sind an Umlenkungen größer

45° anzuordnen.

Die Abstände zwischen den Reinigungsöffnungen sollten die in der

nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte nicht überschreiten.

Maximaler Abstand zwischen

Reinigungsöffnungen in Abhängigkeit vom Brennstoff und der Anordnung

Gegebenenfalls ist eine weitere Reinigungsöffnung

in der Nähe der Feuerstätte erforderlich, wenn Kehrrückstände nicht in die

Feuerstätte gelangen dürfen.

Reinigungsöffnungen sind nicht erforderlich in Verbindungsstücken, die zum

Zwecke der Reinigung und Überprüfung leicht und sicher de- und montierbar

sind.

| Brennstoff |

Maximaler Abstand in m

|

| Brennstoff |

bei seitlicher Anordnung

|

bei Anordnung an der Stirnseite eines

graden Abschnitts

|

| bei festen und flüssigen

Brennstoffen |

2

|

4

|

| bei gasförmigen

Brennstoffen |

4

|

4

|

Abmessungen von Reinigungsöffnungen

Die Maße der Reinigungsöffnungen im

senkrechten Teil der Abgasanlage müssen der nachfolgenden Tabelle 1, in

Verbindungsstücken Tabelle 2 entsprechen. Wird auf die obere Reinigungsöffnung

verzichtet, gilt bei Anordnung der unteren Reinigungsöffnung im Verbindungsstück

für die Abmessungen dieser Reinigungsöffnung Tabelle

1.

Bei Einhaltung der in den vorhergehenden Tabellen genannten

Mindest-Abmessungen kann davon ausgegangen werden, dass die allgemeine

baurechtliche Forderung nach einer Abgasanlage in Bezug auf die Größe dieser

Öffnung erfüllt ist. Abweichend von den bisherigen Angaben der Abmessung für

Reinigungsöffnungen sind in dieser Norm Mindestdurchmesser für runde Öffnungen

aufgenommen sowie die starren Höhen-und Breiten-Vorgaben gegen eine Mindestfläche

mit flexibleren Breiten- und Höhen- Angaben ersetzt worden.

Messöffnungen

Verbindungsstücke für messpflichtige Feuerstätten

z.B. nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, müssen eine Messöffnung haben,

falls die Feuerstätte nicht bereits damit ausgestattet ist; diese sollte etwa

im doppelten Abstand des hydraulischen Durchmessers des Abgasstutzens hinter

diesem liegen und verschlossen werden können. Die Messöffnung darf durch zusätzliche

Wärmedämmung, Ummantelungen, Verkleidungen oder Befestigungsmittel nicht

verdeckt werden. Sie muss so zugänglich sein, dass Messungen ordnungsgemäß

ausgeführt werden können.

Fremde Bauteile und Einrichtungen

an und in Abgasanlagen

Die Funktions-, Brand- und Standsicherheit von

Abgasanlagen darf durch fremde Bauteile und Einrichtungen nicht gemindert

werden.

Sohle

Die Abführung der Abgase darf durch

Verbrennungsrückstände und Ablagerungen an der Sohle nicht beeinträchtigt

werden. Deshalb soll der senkrechte Teil der Abgasanlage eine unterhalb des

untersten Feuerstättenanschlusses angeordnete Sohle haben. Der Abstand

zwischen dieser Sohle und der Unterkante des Feuerstättenanschlusses sollte

mindestens 20 cm betragen.

Eine Sohle ist nicht erforderlich bei

- Abgasanlagen für nur vorübergehend

benutzte Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung von nicht mehr als 10

kW in freistehenden, eingeschossigen Gebäuden, die nur für einen vorübergehenden

Aufenthalt bestimmt sind, wie Wochenendhäuser, Unterkunftshütten,

Baubuden und Unterkünfte auf Baustellen,

- Abgasanlagen für offene Kamine der

Bauarten A und B nach DIN 18895-1, die allseitig offen sind, sowie der

Bauart A1 und C1 nach DIN 18895-3.

Ein Abstand zwischen der Sohle und der

Unterkante des Feuerstättenanschlusses bzw. des Verbindungsstückanschlusses

ist bei Abgasleitungen nicht erforderlich, wenn

- die unterste angeschlossene Feuerstätte über

eine Differenzdrucküberwachung verfügt und das Verbindungsstück überdruckdicht

ausgeführt ist, oder

- die unterste angeschlossene Feuerstätte

planmäßig mit Überdruck betrieben werden kann und das Verbindungsstück

überdruckdicht ausgeführt ist.

Einheitlichkeit von Bauarten und

zulässige Abweichungen

Die senkrechten Teile von Abgasanlagen sind

durchgehend mit einheitlichen Baustoffen, mit einheitlichen Abmessungen in

einheitlicher Bauart und lotrecht herzustellen. Davon abweichend sind zulässig:

- aus statischen oder bauphysikalischen Gründen

abschnittsweise unterschiedlich dick bemessene Wände,

- bei Abgasanlagen und Außenschalen aus

Mauersteinen, abschnittsweise unterschiedliche Mauersteine, sofern dies

aus Gründen der Wärmedämmung oder des Witterungsschutzes erforderlich

ist,

- Verlängerungen von Abgasanlagen (Baustoffe

und Abmessungen) über Dach nach dieser Norm

- Schrägführungen nach dieser Norm

Putzen, Ummanteln und Verkleiden der Außenflächen

von Abgasanlagen oder einzelnen Abschnitten sind zulässig, so weit die

Funktionsfähigkeit hiervon nicht beeinträchtigt wird.

Bei unterschiedlicher Ausführung des Verbindungsstückes und des senkrechten

Teils der Abgasanlage sind für den Anschlussbereich geeignete Formstücke zu

verwenden.

Abgasanlagen zu angrenzenden

Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen

Abgasanlagen und Schächte von Abgasleitungen

müssen von brennbaren Baustoffen so weit entfernt sein, dass an diesen bei

Nennwärmeleistung der Feuerstätten keine höheren Temperaturen als 85 °C

und bei Rußbränden im inneren von Schornsteinen keine höheren Temperaturen

als 100 °C auftreten können. Bauteile aus oder mit brennbaren Baustoffen müssen

zu den Außenflächen von Abgasanlagen mindestens einen Abstand einhalten, der

dem Zahlenwert der Abstandskiasse in mm entspricht. Die Zwischenräume

zwischen den Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen und der Abgasanlage

sind mit nichtbrennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit auszufüllen

oder zu belüften bzw. durchgehend offen zu halten.

Ist der Wärmdedurchlasswiderstand der

Bauteile aus oder mit brennbaren Baustoffen größer als 2,5 m2 * K * W~1 oder

sind die Bauteile außenseitig entsprechend wärmegedämmt ist der Abstand zu

belüften, sofern nicht anderweitig z. B. nach nachgewiesen wird, dass bei

Nennwärmeleistung die Temperatur an den Bauteilen 85° C und bei Rußbränden

im Inneren von Schornsteinen 100°C nicht überschreitet.

Der Wärmeleitkoeffizient der Baustoffe, die

zur Ausfüllung der Zwischen räume verwendet werden, sollte < 0,04 W * m-1

* K 1 bei 20° C betragen.

Im übrigen gelten abhängig von Bauart und

Betriebsweise nachfolgende ergänzenden Regelungen:

Abstände von Schornsteinen zu

brennbaren Bauteilen

Für Schornsteine, deren Abstandskiasse C50

oder kleiner beträgt, genügt gegenüber Holzbalken und Bauteilen

entsprechender Abmessungen aus brennbaren Baustoffen ein Abstand von

mindestens 2 cm. Zu Bauteilen, die nur mit geringer Fläche an Schornsteine

angrenzen, wie Fußleisten oder Dachlatten, benötigen diese Schornsteine

keinen Abstand, wenn diese Bauteile außenseitig frei liegen oder außenseitig

nicht zusätzlich wärmegedämmt sind.

Zwischenräume in Decken sind mit

nichtbrennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit auszufüllen.

Zu Holzbalkendecken, Dachbalken aus Holz,

weichen Bedachungen und ähnlichen, streifenförmig an Schornsteine

angrenzenden Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen ist kein Abstand

erforderlich, wenn die Schornsteine im Bereich dieser Bauteile zusätzlich mit

mindestens 11,5 cm Mauerwerk verkleidet sind.

Abstände von Abgasleitungen oder

von Schächten für Abgasleitungen zu brennbaren Bauteilen

Abgasleitungen in Schächten mit

Feuerwiderstandsklasse L30 oder L90

Bei Temperaturklassen bis T 160 ist zwischen

den Schächten und angrenzenden Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen

kein Abstand erforderlich.

Bei Temperaturklassen bis T 200 ist kein

Abstand zu angrenzenden Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen

erforderlich, wenn die Schächte aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, der

Zwischenraum zwischen Abgasleitung und Schacht dauernd hinterlüftet ist und

der Abstand zwischen Abgasleitung und Schacht

- bei rundem lichten Querschnitt der

Abgasleitung im Schacht mit rechteckigem Querschnitt mindestens 2 cm

- bei rundem lichten Querschnitt der

Abgasleitung im Schacht mit rundem Querschnitt mindestens 3 cm und

- bei rechteckigem lichten Querschnitt der

Abgasleitung im Schacht mit rechteckigem lichten Querschnitt mindestens 3

cm

beträgt. Die Größe der Lüftern- und

-austrittsöffnungen für die Hinterlüftung muss mindestens der durch die

vorstehend festgelegten Abstände sich ergebenden Querschnittsfläche

entsprechen.

Bei Temperaturklassen über T 200 ist

nachzuweisen, dass an den Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen keine höheren

Temperaturen als 85°C auftreten können. Der Nachweis ist entbehrlich für

Temperaturklassen bis T 400, wenn:

- der Zwischenraum zwischen Abgasleitung und

Schacht nach Absatz 2 hinterlüftet ist und von den Außenflächen des

Schachtes zu Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen 5 cm Abstand

eingehalten werden, oder der Wärmedurchlasswiderstand des Schachtes

mindestens 0,12 m2 * K * W~1 beträgt und von den Außenflächen des

Schachtes zu Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen ein Abstand von

mindestens 5 cm eingehalten werden.

Abgasleitungen für Unterdruck mit

Feuerwiderstandsdauer L90 oder L30

Abgasleitungen mit einer

Feuerwiderstandskiasse L90 benötigen bei einer Temperaturklasse bis T120

keinen Abstand zu Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen, im Übrigen

gelten die Festele-gungen dieser Norm.

Abgasleitungen außerhalb von Schächten

Abgasleitungen außerhalb von Schächten müssen

von Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen einen Abstand von 20 cm

einhalten. Es genügt ein Abstand von mindestens 5 cm, wenn die Abgasleitungen

mit mindestens 2 cm dickem nichtbrennbaren Dämmstoffen ummantelt sind oder

wenn die Abgastemperatur der Feuerstätten bei Nennwärmeleistung nicht mehr

als 160 °C beträgt.

Abgasleitungen mit Abgastemperaturen über

T300 sind mit nichtbrennbaren Dämmstoffen mit einer Dicke von mindestens 2 cm

zu ummanteln. Auf die Dämmung darf verzichtet werden, wenn der Abstand

mindestens 40 cm beträgt.

Abstände von Reinigungsöffnungen

zu brennbaren Baustoffen

Bauteile aus oder mit brennbaren Baustoffen müssen

von Reinigungsöffnungen in Schornsteinen mindestens 40 cm entfernt sein; es

genügt ein Abstand von 20 cm, wenn ein Schutz gegen Wärmestrahlung vorhanden

ist. Bauteile aus oder mit brennbaren Baustoffen müssen von Reinigungsöffnungen

in Abgasleitungen oder in Schächten für Abgasleitungen bei Temperaturklassen

bis T160 mindestens 5 cm, bei Temperaturklassen T160 < T400 mindestens 20

cm Abstand einhalten.

Fußböden aus brennbaren Baustoffen unter

Reinigungsöffnungen von Schornsteinen sind durch nichtbrennbare Baustoffe zu

schützen, die nach vorn mindestens 50 cm und seitlich mindestens je 20 cm über

die Öffnungen ragen.

Abstände von Verbindungsstücken

zu brennbaren Bauteilen

Zwischen Verbindungsstücken für Feuerstätten

mit festen Brennstoffen und Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen ist

ein Abstand von mindestens 40 cm einzuhalten. Es genügt ein Abstand von 10

cm, wenn die Verbindungsstücke mindestens 2 cm dick mit nicht brennbaren Dämmstoffen

ummantelt sind. Bei Verbindungsstücken für Feuerstätten mit flüssigen oder

gasförmigen Brennstoffen genügt bei Abgastemperaturen > 160°C und 400°C

ein Abstand von mindestens 20 cm, > 85°C und < 160°C ein Abstand von

mindestens 5 cm, bei Abgastemperaturen bis 85°C ist kein Abstand

erforderlich.

Verbindungsstücke mit Temperaturklassen über

T 300 sind gegenüber hochwärmegedämmten Wänden (Wärmedurchlasswiderstand

> 2 (m2 * K * W-1) sowie Decken aus oder mit brennbaren Baustoffen zur

Verminderung derWärmeabstrahlung mindestens 2 cm dick mit nichtbrennbaren Dämmstoffen

zu ummanteln. Auf die Dämmung darf verzichtet werden, wenn der Abstand

zwischen Abgasleitung und den Wänden sowie Decken mehr als 0,4 m beträgt.

Für Verbindungsstücke, welche die

Anforderungen an Schornsteine mit einer Feuerwiderstandskiasse L90 erfüllen,

sind abweichend von Absatz 1 und Absatz 2 die Abstände zu Bauteilen aus oder

mit brennbaren Baustoffen nach dieser Norm einzuhalten.

Für Verbindungsstücke aus Bauprodukten für

Abgasleitungen gelten die Abstände zu brennbaren Bauteilen entsprechend

dieser Norm.

Wanddurchführung von

Verbindungsstücken

Verbindungsstücke müssen, so weit sie durch

Bauteile aus oder mit brennbaren Baustoffen führen,

- in einem Abstand von mindestens 20 cm mit

einem Schutzrohr aus nichtbrennbaren Baustoffen versehen sein oder

- so weit aufgrund der Materialeigenschaften

zulässig in einem Umkreis von mindestens 20 cm mit nichtbrennbaren

Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit ummantelt sein. Andere

Bauausführungen sind möglich, wenn die sichere Benutzbarkeit

nachgewiesen wurde.

Abweichend hiervon genügt ein Abstand von 5

cm, wenn die Abgastemperatur der Feuerstätten bei Nennwärmeleistung nicht

mehr als 160 °C betragen kann oder Gasfeuerstätten eine Strömungssicherung

haben.

Abstände von Luft-Abgas-Systemen

zu brennbaren Bauteilen

Bauteile aus oder mit brennbaren Baustoffen müssen

zu Luft-Abgas-Systemen einen Abstand einhalten, der mindestens dem durch den

Zahlenwert der Abstandskiasse der Abgasleitung in mm gegebenen Abstand

entspricht.

Für Luft-Abgas-Systeme mit einer

Abstandskiasse < C50 genügt gegenüber Holzbalken und Bauteilen

entsprechender Abmessungen aus brennbaren Baustoffen ein Abstand von

mindestens 2 cm. Bauteile, die nur mit geringer Fläche an Luft-Abgas-Systeme

angrenzen, wie Fußleisten oder Dachlatten, benötigen keinen Abstand.

Luft-Abgas-Systeme mit einer

Feuerwiderstandskiasse L90 benötigen bei Abgastemperaturen bis 120 °C keinen

Abstand zu Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen.

Für konzentrische Verbindungsstücke zu und

von Luft-Abgas-Systemen gelten die in dieser Norm festgelegten Abstände

sinngemäß.

Bei den in der Norm genannten Abmessungen oder

Abständen sind die Rundungsregeln anzuwenden. Es kann auf die jeweils

angegebene signifikante Stelle gerundet werden.

Beispiel:

3m entspricht 2,5m bis 3,4m; 3,0 m entspricht

2,95 m bis 3,04 m; 3,00 m entspricht 2,995 bis 3,004 m.

Der 2. Teil der Ausführungen über die DIN 18

160 Teil 1 folgt in einer der nächsten Ausgaben.

Für die intensivere Einarbeitung in die Norm

bieten wir natürlich demnächst wieder Schulungen an. Dies ist nötig, dass

die teilweise massiven Änderungen zu der alten DIN 18 160 Teil 1 und 2, die

in diesen Bericht wegen des Umfangs nicht beschriebenen Hintergründe und

auftretenden Probleme besprochen und aufgearbeitet werden können.

Quelle: http://www.zds-schornsteinfeger.de/Hefte2002/TechnikMaerz2002.html